| Riferimento: | S48377 |

| Autore | Fabiano MIOTTE |

| Anno: | 1757 ca. |

| Zona: | Soriano Calabro |

| Misure: | 595 x 505 mm |

| Riferimento: | S48377 |

| Autore | Fabiano MIOTTE |

| Anno: | 1757 ca. |

| Zona: | Soriano Calabro |

| Misure: | 595 x 505 mm |

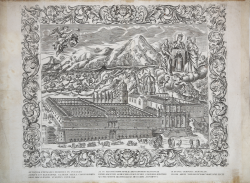

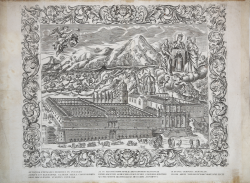

Rarissima e importante veduta del Santuario di S. Domenico in Soriano Calabro, disegnata ed incisa da Fabiano Miotte – probabilmente nel 1757 circa, anno in cui venne ultimata la costruzione del celebre complesso dedicato a San Domenico.

Esemplare di secondo stato, con l’aggiunta di un’iscrizione in basso – incisa su altra lastra di rame – con il titolo: ANTIQUAM FORMAM S. DOMINICI IN SURIANO/ AMBITU ET ELEGANTIA CLARAM TERRAE CONCUSSIONTBUS/ ANNO MDCCLXXXIII FUNDITUS EVERSAM/ AC IN PARTEM DEINDE DIFFICILLIMIS TEMPORIBUS RESTITUTA/ PATER MAGISTER ARMENTANO PRIOR IN HOC COENOBIO EXISTENS/ AD EPISCOPATUM MELITENSEM AN. MDCCCXXIV ADSUMTUS/ IN FUTURIS TEMPORIS MEMORIAM ILLAM AERIS TABULIS INCISAM PUBLICE IURIS FECIT.

In questa edizione, voluta da Monsignor Armentano, si fa riferimento al terribile terremoto del 1783 che distrusse il convento. Il triste avvenimento viene documentato con dovizia di particolari Giovanni Vivenzio, incaricato da Ferdinando IV di Borbone a redigere una relazione dettagliata.

“Risalente ad un anno non meglio precisato della prima metà del Settecento, il rame da cui è tratta questa incisione, tutt'oggi conservato in collezione privata (A. Tango, Apprezza , 1982, p. 36, n. 49), fu utilizzato per nuove tirature da mons. Armentano, vescovo di Mileto, intorno al 1824, e ancora in anni recenti dai padri del convento sorianese che ne hanno realizzato una ristampa in serie limitata.

Da quasi tutti gli studiosi che l'hanno pubblicata, l'incisione è stata genericamente datata al XVIII secolo, anche se qualcuno, come Nicola Provenzano, l'ha, invece, ritenuta successiva a quella del Minasi ed eseguita all'epoca dell'Armentano ad uso più strettamente devozionale (N. Provenzano, 1998, p. 46). Il reale problema di datazione nasceva dal fatto che l’incisore, al di là di queste due stampe, non era altrimenti documentato e quindi non si conosceva il suo preciso periodo e ambito di attività. Ma, ultimamente, il fortunato rinvenimento di un volume in due tomi stampato in Napoli nel 1718, corredato da una serie di 26 incisioni firmate alcune "Miotte sculp.", altre "f. Miotte sculp." (Horologio della passione di Giesù Cristo secondo le 24 hore, nelle quali la patì, distinto in discorsi storici, discorsi riflessivi, ed affetti meditativi .. . composto, e predicato dal P. Simone da Napoli Cappuccino, in Napoli, nella stamperia di Domenico Roselli, 1718), ha confermato la datazione tradizionale, del resto in Linea con i caratteristici della veduta, precisando le coordinate dell’attività dell'incisore. Questo Fabiano Miotte, operante a Napoli nella prima metà del Settecento, era quasi certamente un discendente di Pierre Miotte, originario della Borgogna (G. Miles, 1989, p. 229), da identificare col Petrus Miotte Burg., ovvero Borgognone, che firma un’incisione con la veduta della città di Napoli edita in Roma, probabilmente nei primi mesi del 1648, da G.B. Rossi, presso la nota stamperia di piazza Navona, (Giancarlo Alisio, L'immagine della città , in "Civiltà del Seicento a Napoli", catalogo della mostra, Napoli, Electa, 1984, I, pp . 79 -80; G. Pane in G. Pane, V. Valerio 1987, pp. 127-129) e, nel 1646, un 'altra con la pianta di Ascoli Piceno. Della veduta napoletana di P. Miotte, esemplata su quella più piccola incisa dal Baratta nel 1626 ("Patroni Fidelissimae Urbis N eapolitanae": G. Alisio, op. cit., p. 78; G. Pane, V. Valerio 1987, p. 106), si conserva, presso la Società di Storia Patria, un disegno preparatorio provvisto della quadrettatura per il trasferimento sulla lastra, vero similmente di mano dello stesso autore. Il nostro Fabiano potrebbe essere un figlio o un nipote di quel Pietro, tanto più che i caratteri stilistici un po’ “intuitivi e popolareschi” dell'incisione napoletana curiosamente ricordano quelli della veduta sorianese.

Quest'ultima, comunque, è forse posteriore al 1757, anno in cui fu inaugurata la chiesa, dopo il rifacimento della cupola, della tribuna e del campanile, attualmente ancora visibile in rudere. È possibile che il rame sia stato fatto incidere proprio in occasione dell’ultimazione del grandioso tempio, evento che ebbe una vasta risonanza anche fuori dalla regione.

Alcune piccole figure fuori scala animano la veduta del complesso conventuale, sovrastato dai monti sui quali l'autore ha rappresentato i numerosi corsi d'acqua; nel cielo campeggia, sulla sinistra, un angelo che sostiene con una mano lo stemma domenicano e con l’altra su un una tromba quasi ad annunciare la discesa dall’alto, fra nubi ed angeli, della Vergine e delle sante Caterina e Maddalena che mostrano l'effigie del patriarca dell’ordine domenicano.

La veduta è riccamente incorniciata da un a fascia con esuberanti motivi acantiformi e floreali che si sviluppano da due testine poste al centro dei lati maggiori.

Un semplice tratto delinea il complesso, dove il disegnatore ha cercato di rendere sinteticamente anche minuti particolari architettonici, come l'edificio la sopra il portale d’ingresso alla chiesa, le statue che occupavano le nicchie, sino alla massiccia modanatura di base della torre delle carceri , tutt'oggi esistente seppure nascosta sotto il piano stradale, un dettaglio non trascurabile per la sua più chiara definizione rispetto a quella rappresentata dal Rulli, che evidentemente non ebbe modo di osservarla direttamente perché sommersa dalle macerie.

Più logica appare, inoltre, nell’incisione del Miotte l’omogeneità nel disegno delle nicchie del primo e del second’ordine della facciata, mentre qualche leggera incoerenza si scorge nell'architettura sia del campanile, sia dei chiostri.

Il disegnatore sembra conoscesse bene il luogo, poiché è attento alla rappresentazione di dettagli secondari, come l’orticello recintato nel quale sta per entrare un personaggio che compare all'estremità sinistra sui monti.

Nel 1824 la lastra venne ristampata, come dicevamo, a cura del vescovo Armentano, il quale, non sappiamo ben e in quale punto della stessa, fece apporre un’iscrizione: ANTIQUAM FORMAM S. DOMINICI IN SURIANO/ AMBITU ET ELEGANTIA CLARAM TERRAE CONCUSSIONTBUS/ ANNO MDCCLXXXIII FUNDITUS EVERSAM/ AC IN PARTEM DEINDE DIFFICILLIMIS TEMPORIBUS RESTITUTA/ PATER MAGISTER ARMENTANO PRIOR IN HOC COENOBIO EXISTENS/ AD EPISCOPATUM MELITENSEM AN. MDCCCXXIV ADSUMTUS/ IN FUTURIS TEMPORIS MEMORIAM ILLAM AERIS TABULIS INCISAM PUBLICE IURIS FECIT. Non ci è stato possibile visionare direttamente alcuna delle incisioni ristampate dall'Armentano, tuttavia, non è improba bile che questa iscrizione sia stata posta in basso all’antica lastra così come la ripropone G. M. Ferrari nella riproduzione del rame realizzata nel 1926” (cfr. Mario Panarello, LA ''SANTA CASA'' DI SAN DOMENICO IN SORIANO CALABRO. Vicende costruttive di un grande complesso barocco, pp. 29-31).

Acquaforte, impressa su carta vergata coeva, con margini, in ottimo stato di conservazione.

Bibliografia

Mario Panarello, LA ''SANTA CASA'' DI SAN DOMENICO IN SORIANO CALABRO. Vicende costruttive di un grande complesso barocco, pp. 29-31.

Fabiano MIOTTE (notizie tra XVII e XVIII secolo)

|

Probabilmente figlio dell'incisore Pietro Miotte è attivo principalmente a Napoli.

|

Fabiano MIOTTE (notizie tra XVII e XVIII secolo)

|

Probabilmente figlio dell'incisore Pietro Miotte è attivo principalmente a Napoli.

|