- New

| Riferimento: | S49663 |

| Autore | Giovanni Andrea VAVASSORE |

| Anno: | 1506 ca. |

| Misure: | 185 x 275 mm |

| Riferimento: | S49663 |

| Autore | Giovanni Andrea VAVASSORE |

| Anno: | 1506 ca. |

| Misure: | 185 x 275 mm |

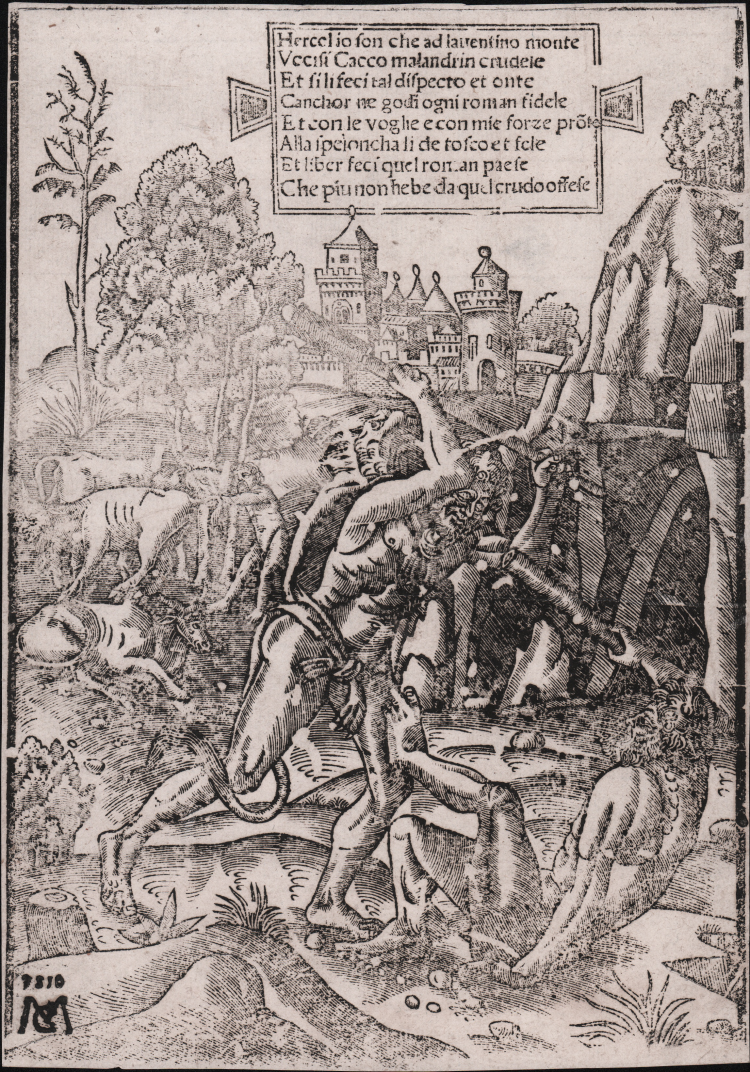

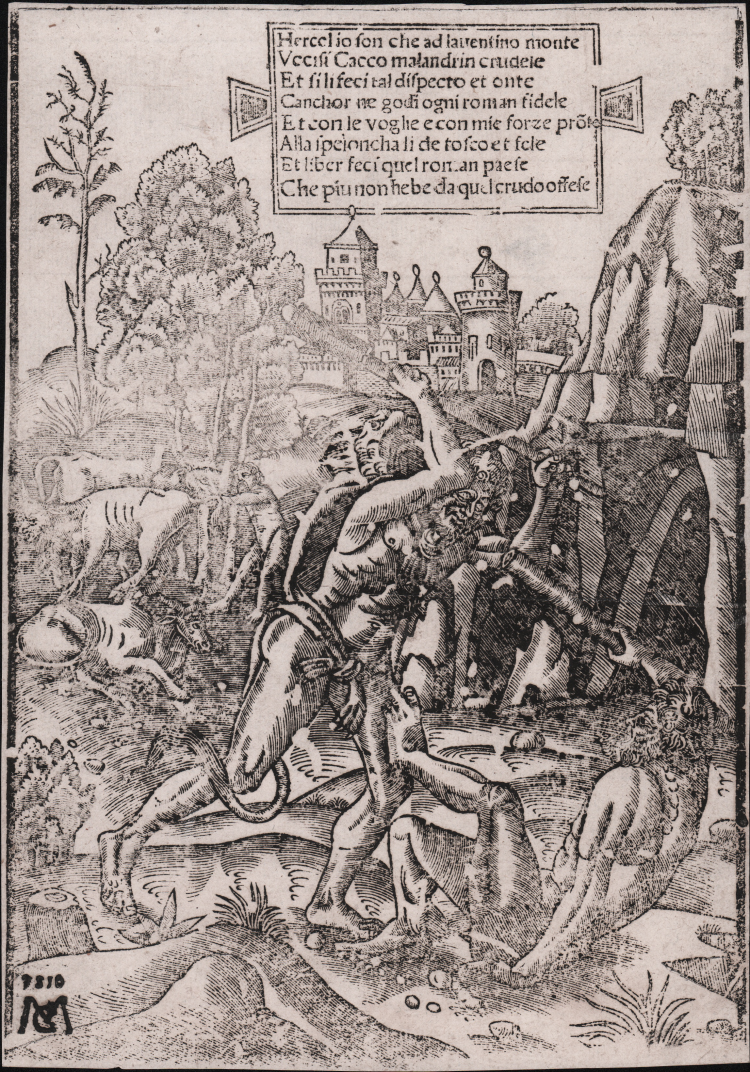

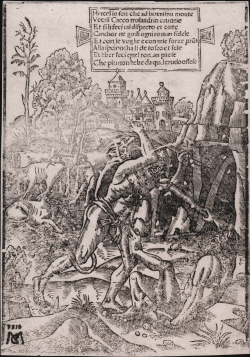

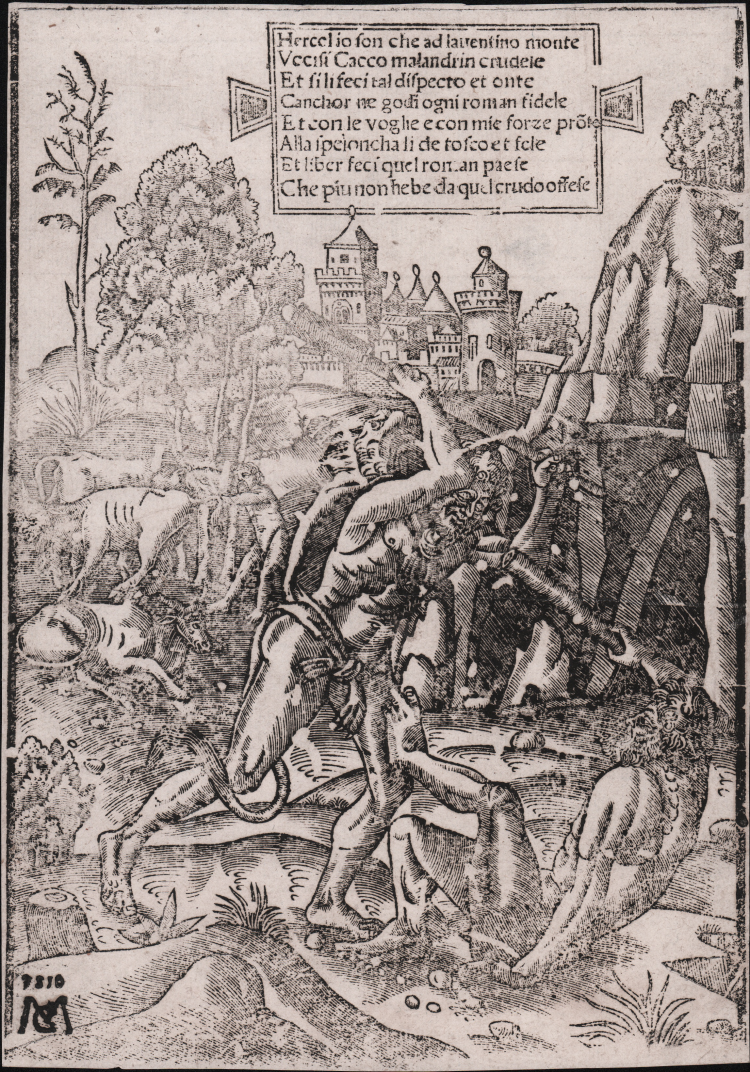

Nel riquadro in alto si legge: Hercol io son che ad laventino monte / Vccisi Cacco malandrin crudele / Et si li feci tal dispecto et onte / C anchor ne godi ogni roman fidele / Et con le voglie e con mie forze pro[n]te / Alla speloncha li de tosco et fele / Et liber feci quel roman paese / Che piu non hebe da quel crudo offese.

Xilografia, circa 1506, priva di firma. Della serie Storie di Ercole.

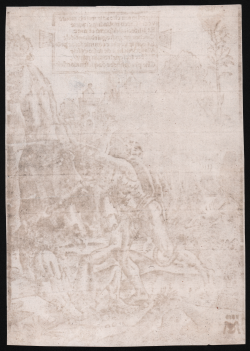

La stampa fa parte di una serie di 10 composizioni (ma in origine dovevano presumibilmente essere 12) realizzate da Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino, come indicato anche nella tavoletta visibile nell’ultimo episodio della serie (La morte e apoteosi di Ercole). Si conserva alle Gallerie Estensi di Modena [inv. 6463 (ex I.V.196)] una matrice che presenta due composizioni disposte una accanto all’altra: a sinistra la composizione relativa alla Nascita di Ercole, a destra Ercole e il leone Nemeo.

I versi, che figurano in ciascun episodio della serie, sintetizzano l'episodio raffigurato, nella forma del racconto del protagonista (iniziano infatti sempre con “Io” cioè Ercole). Vavassore aveva ideato gli episodi e redatto queste ottave evidentemente formandosi sulle fonti relative all'iconografia dell'eroe: Ovidio, Diodoro Siculo, Apollodoro etc. Le composizioni di ciascuna tavola sono molto sintetiche e presentano più azioni. Un'analoga ‘sintesi' si ritrova nelle illustrazioni dell'Ovidio Metamorphoseos Vulgare di Giovani Bonsignori, pubblicato a Venezia presso Lucantonio Giunta nel 1497.

Le xilografie incise da Vavassore mostrano in alcuni casi la giustapposizione dell'azione e del risultato di essa, o di azioni successive come le tappe della trasformazione di un personaggio, come Acheloo, o dei quattro momenti della Morte e apoteosi di Ercole. Una serie di disegni con monogramma di Albrecht Dürer e data 1511, di formato circolare era conservata a Brema, Kunsthalle, ma andò perduta con la guerra. Questi disegni servirono per alcuni lavori di oreficeria, e furono anche poi d'ispirazione per le figurazioni dei rilievi scolpiti in pietra nella Residenza di Landshut. Resta da definire la relazione tra questi disegni di Dürer, sicuramente significativi e determinanti in alcune pose dei personaggi, e le stampe di Vavassore, dove troviamo anche il medesimo riquadro, una tabula ansata, in cui collocare le iscrizioni.

L'unica serie completa di impressioni degli episodi è quella conservata a Berlino, Kupferstichkabinett [inv. 469/478-38]. La peculiarità di questo esemplare (e degli altri quattro in nostro possesso) è quella di recare un “timbro” in basso con le lettere MG e la data 1550. Questa iscrizione – posteriore e non di mano del Vavassore - non è intagliata nella matrice lignea ma apposta con caratteri tipografici.

Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino fu attivo a Venezia come libraio, editore, tipografo e incisore in legno. Iniziò la sua attività come xilografo fra il 1505 e il 1515, collaborando spesso per le edizioni di Niccolò Zoppino e firmando i suoi legni con il monogramma «ZAV». Fra il 1530 e il 1572 furono pubblicate sotto il nome di G.A. V. almeno duecentotrenta stampe, la maggior parte delle quali, ben centottantadue, in volgare. Nel corso della sua attività editoriale il Vavassore utilizzò come marca un cuore sormontato da una croce doppia e le iniziali ZAV e si avvalse soprattutto delle tipografie di Giovanni Griffio il Vecchio e di Giacomo Piccaglia. Dopo il 1572 l’attività passò agli eredi che proseguirono l’opera del Vavassore all’insegna dell’Ippogrifo fino al 1587.

Buona prova, comparabile alle altre presenti nelle collezioni museali, impressa su carta vergata cinquecentesca priva di filigrana, completa della linea marginale, in ottimo stato di conservazione. Opera rarissima conosciuta per l’esemplare di Berlino; altri esemplari del medesimo episodio sono a Venezia, Fondazione Musei Civici e a Brema Kunsthalle (inv. 32713).

Per approfondimenti sulla serie guardare L. Aldovini, Atlante delle xilografie italiane del Rinascimento

https://archivi.cini.it/storiaarte/detail/24003/matrice-24003.html

Bibliografia

I legni incisi della Galleria Estense. Quattro secoli di stampa nell'Italia Settentrionale, Modena, 1986, pp. 82-83 sotto n. 227 (M. Goldoni); Scaglia G., "Les Travaux d'Hercule de Giovanni Andrea Vavassore reproduits dans les frises de Vélez Blanco", in Revue de l'art, 2000, 127, pp. 22-31, pp. 22-31.

Giovanni Andrea VAVASSORE (attivo a Venezia tra il 1510 e il 1572)

|

Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino (o Vadagnino) fu attivo a Venezia come libraio, editore, tipografo e incisore in legno. Iniziò la sua attività come xilografo fra il 1505 e il 1515, collaborando spesso per le edizioni di Niccolò Zoppino e firmando i suoi legni con il monogramma «ZAV». Le sue incisioni sono state spesso confuse con quelle di almeno tre artisti suoi contemporanei: Zoan Andrea, di origini mantovane che copiò molte opere del Mantegna; Zoan Andrea ora conosciuto come «l’artista dell’Apocalisse»; e l’incisore che si firmava «I. A.», un illustratore di opere quasi esclusivamente religiose. Nel 1530 il V. risultava iscritto a una fraterna di pittori che contava tra i suoi membri disegnatori, indoratori, scrittori, cartolai, miniatori, tintori, intagliatori; in questa lista viene registrato come «Vadagnin Zuan» Andrea senza specifiche qualifiche. Sempre nello stesso anno apparvero le sue prime edizioni sottoscritte e quasi subito si associò con i fratelli Florio e Luigi. Fra il 1530 e il 1572 furono pubblicate sotto il nome di G.A. V. almeno duecentotrenta stampe, la maggior parte delle quali, ben centottantadue, in volgare. Nel corso della sua attività editoriale il V. utilizzò come marca un cuore sormontato da una croce doppia e le iniziali ZAV e si avvalse soprattutto delle tipografie di Giovanni Griffio il Vecchio e di Giacomo Piccaglia. Dopo il 1572 l’attività passò agli eredi che proseguirono l’opera del Vavassore all’insegna dell’Ippogrifo fino al 1587. Poche le opere cartografiche attribuili con sicurezza, secondo Almagià sarebbero diciassette, tra queste: tre piante di città Rodi, Costantinopoli e Venezia, una carta dell’Italia del 1536, ed una Toscana incisa in legno nel 1559. Le opere di Vavassori, sono rarissime, alcune note in un unico esemplare. Molte di queste carte non sono prodotti originali, ma copie o derivazioni di altri lavori a stampa o manoscritti, tuttavia senza poter escludere con assoluta certezza un suo contributo nella compilazione di alcune di queste.

|

Giovanni Andrea VAVASSORE (attivo a Venezia tra il 1510 e il 1572)

|

Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino (o Vadagnino) fu attivo a Venezia come libraio, editore, tipografo e incisore in legno. Iniziò la sua attività come xilografo fra il 1505 e il 1515, collaborando spesso per le edizioni di Niccolò Zoppino e firmando i suoi legni con il monogramma «ZAV». Le sue incisioni sono state spesso confuse con quelle di almeno tre artisti suoi contemporanei: Zoan Andrea, di origini mantovane che copiò molte opere del Mantegna; Zoan Andrea ora conosciuto come «l’artista dell’Apocalisse»; e l’incisore che si firmava «I. A.», un illustratore di opere quasi esclusivamente religiose. Nel 1530 il V. risultava iscritto a una fraterna di pittori che contava tra i suoi membri disegnatori, indoratori, scrittori, cartolai, miniatori, tintori, intagliatori; in questa lista viene registrato come «Vadagnin Zuan» Andrea senza specifiche qualifiche. Sempre nello stesso anno apparvero le sue prime edizioni sottoscritte e quasi subito si associò con i fratelli Florio e Luigi. Fra il 1530 e il 1572 furono pubblicate sotto il nome di G.A. V. almeno duecentotrenta stampe, la maggior parte delle quali, ben centottantadue, in volgare. Nel corso della sua attività editoriale il V. utilizzò come marca un cuore sormontato da una croce doppia e le iniziali ZAV e si avvalse soprattutto delle tipografie di Giovanni Griffio il Vecchio e di Giacomo Piccaglia. Dopo il 1572 l’attività passò agli eredi che proseguirono l’opera del Vavassore all’insegna dell’Ippogrifo fino al 1587. Poche le opere cartografiche attribuili con sicurezza, secondo Almagià sarebbero diciassette, tra queste: tre piante di città Rodi, Costantinopoli e Venezia, una carta dell’Italia del 1536, ed una Toscana incisa in legno nel 1559. Le opere di Vavassori, sono rarissime, alcune note in un unico esemplare. Molte di queste carte non sono prodotti originali, ma copie o derivazioni di altri lavori a stampa o manoscritti, tuttavia senza poter escludere con assoluta certezza un suo contributo nella compilazione di alcune di queste.

|