| Riferimento: | S37849 |

| Autore | Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO |

| Anno: | 1566 ca. |

| Zona: | La Valletta |

| Luogo di Stampa: | Roma |

| Misure: | 282 x 415 mm |

| Riferimento: | S37849 |

| Autore | Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO |

| Anno: | 1566 ca. |

| Zona: | La Valletta |

| Luogo di Stampa: | Roma |

| Misure: | 282 x 415 mm |

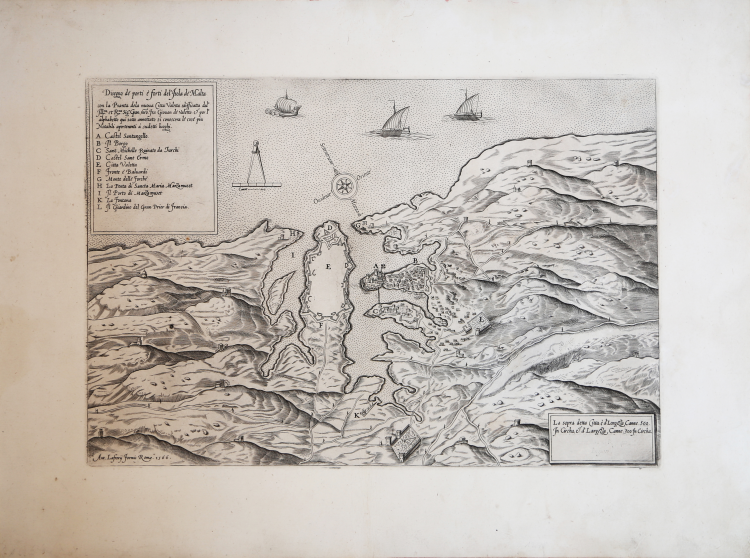

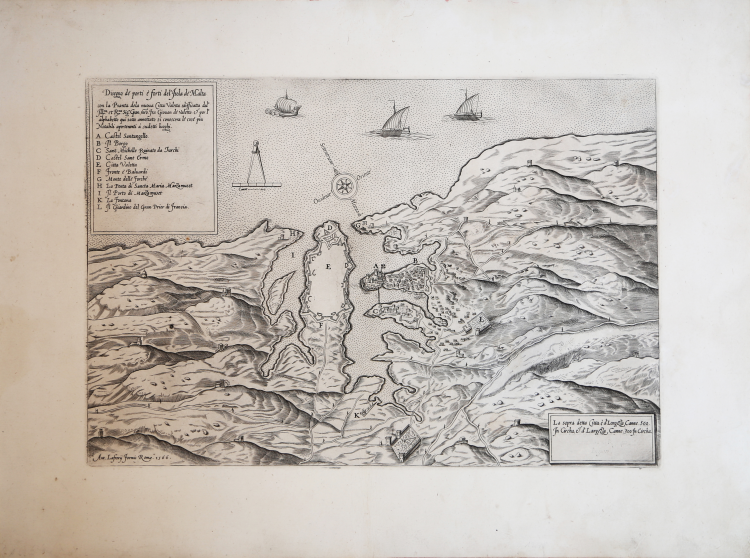

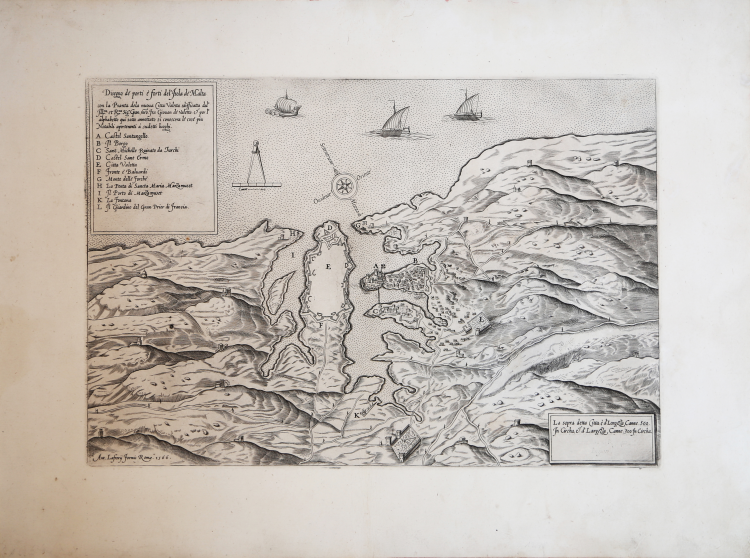

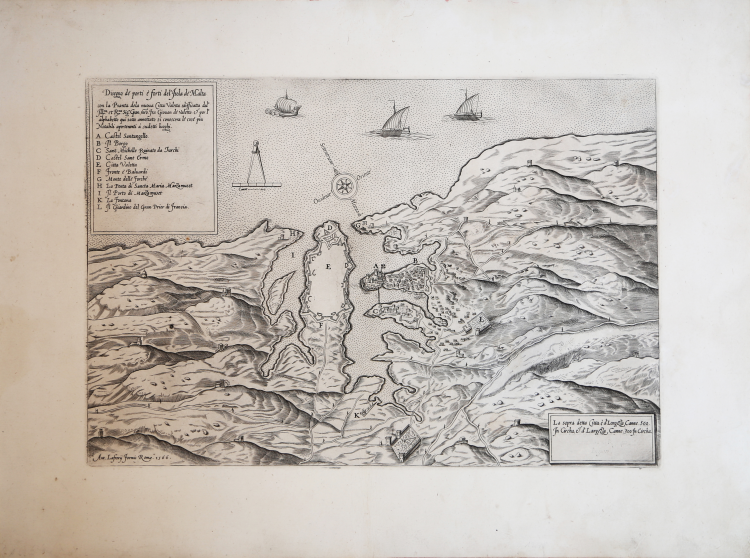

Prima rappresentazione a stampa del porto e della rada dell’odierna La Valletta, rappresentata secondo il progetto di Francesco Laparelli

Nel cartiglio in basso a destra si legge: La sopra detta Citta è, d' Longhezza Canne 500. In circha et di Largezza Canne 300. In Circha. In quello in alto a sinistra una legenda con 11 punti con il titolo: Disegno de porti et forti del’Isola de Malta con la Pianta dela nuova Citta Valetta edifficatta dal’Ill.mo et R.mp Sig.r Gran m[aest]ro. Fra Giovan de Valetta et per l’alphabetto qui sotto annottato si conoscera le cose piu Notabili apertenenti à sudetti luoghi. In basso a sinistra sono riportate le indicazioni editoriali: Ant. Lafrerij Romae 1566. Nel mare, è disegnata la scala grafica, di 6 unità, priva di misura. Orientazione mediante una rosa dei venti dove sono indicati il Settentrione, Mezzo di, Oriente, Levante, il nord-est è in alto.

Prima rappresentazione a stampa del porto e della rada dell’odierna La Valletta, attribuita dalla letteratura a Nicolas Beatrizet. Questo esemplare è databile 1566, anno in cui Antonio Lafreri ristampa la lastra originale (del 1558 circa, che illustra il progetto della città fortificata di Bartolomeo Genga) aggiornandola, emendandola e aggiungendo la propria firma. Il titolo è diverso e la tavola è arricchita da un nuovo cartiglio contenente una legenda. La cittadella è rappresentata correttamente e segue la forma disegnata dall’architetto Francesco Laparelli.

Esemplare nel terzo stato di quattro descritto in Bifolco/Ronca: “Prima rappresentazione a stampa del porto e della rada dell’odierna La Valletta, attribuita dalla letteratura a Nicolas Beatrizet. Della prima stesura dell’opera, con la firma dell’autore, oggi si sono perse le tracce (cfr. Ganado-Schirò p. 135), ma l’esistenza è testimoniata da Almagià (1929) che riferisce di una pianta del porto di Malta, con medesimo titolo, recante in basso a sinistra la firma: Nicolaus beatricius lotharingius fecit e formis suis exc. Pertanto, la pianta può essere analizzata solo attraverso gli esemplari della seconda stesura che, in luogo della firma del Beatricetto, recano l’imprint editoriale: Romae 1563, cum gratia et privilegio. L’opera è stampata a Roma, con tutta probabilità dalla tipografia di Salamanca & Lafreri. Si basa sulla pianta manoscritta del 1558 attribuita a Bartolomeo Genga, un ingegnere militare italiano, che presentò al Gran Maestro Jean de la Valette un originale progetto per una cittadella fortificata da costruire sul promontorio che divideva il golfo. Tuttavia, altri dettagli, come la forma di Castel S. Elmo, sembrano essere desunti da fonti diverse. Ganado sostiene che probabilmente l’incisione sia stata realizzata per promuovere, nel mondo cattolico, una sorta di raccolta di fondi destinati alla costruzione della città fortificata; in cambio di un contributo veniva garantita l’indulgenza del Papa. Il primo stato della lastra, dunque, doveva già rispecchiare il progetto di Genga e fu probabilmente inciso nel 1558, come la pianta di Thionville, città natale del Beatricetto. Nel 1566 Lafreri ristampa la lastra originale, aggiornandola, emendandola e aggiungendo la propria firma. Il titolo è diverso e la tavola è arricchita da un nuovo cartiglio contenente una legenda. La cittadella è rappresentata correttamente e segue la forma disegnata dall’architetto Francesco Laparelli. La lastra fu ereditata da Claudio Duchetti e quindi da Giacomo Gherardi ed è inserita nel catalogo redatto per la sua vedova (17- 19 ottobre 1598, n. 197) dove è descritta come “la città di malta”. Venne acquisita, nel 1602, da Giovanni Orlandi che la ristampò inalterata con la sola aggiunta del proprio imprint. Il rame seguì poi la sorte delle lastre della tipografia Orlandi, che fu acquistata da Hendrik van Schoel e infine da Francesco de Paoli. Pertanto, sebbene non note, sono plausibili ulteriori tirature della lastra” (cfr. Bifolco-Ronca, Cartografia e topografia italiana del XVI secolo, p. 1742).

Le vicende dell’isola di Malta, della costruzione della città fortificata, la guerra contro i Turchi e il celebre assedio dell’isola costituiscono motivo di grande interesse nella civiltà rinascimentale europea, tanto da produrre una relativa cospicua letteratura e soprattutto una notevole produzione iconografica del susseguirsi degli eventi. Il Grande Assedio di Malta del 1565 rappresenta una pietra miliare nella storia delle isole maltesi, e anche un punto di svolta nella guerra tra i cristiani contro le forze dell'Impero Ottomano, conclusa con la celebre battaglia di Lepanto nel 1571. Nonostante queste due sconfitte catastrofiche, i Turchi continuarono a fare incursioni lungo le coste del Mediterraneo occidentale per il resto del secolo, dopo aver recuperato Cipro dai Veneziani e Tunisi dagli Spagnoli, ma il declino del loro impero era ormai annunciato. L'Assedio di Malta, che durò da maggio a settembre 1565, fu seguito con trepidazione non solo a Napoli, Roma e Venezia, ma anche a Vienna, Londra e Madrid, a Parigi, Anversa e Bruxelles. La notizia della lentezza degli assedianti e della disperata difesa dell'isola raggiunse la Sicilia attraverso le lettere scritte dal Gran Maestro Jean de La Valette- Parisot, bozzetti di battaglie spediti dai Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni e Relationi, scritte da soldati o marinai. Scene e mappe dell’assedio furono realizzate in Francia, Germania, Spagna e Italia per raccontare in immagini le diverse fasi della strenua resistenza di Malta contro le forze armate della Mezzaluna. In Italia i principali centri di produzione furono Roma e Venezia. Dato la finalità essenzialmente informativa di questi lavori, gli acquirenti non sempre si curavano della loro conservazione, ragione per cui sono oggi di incredibile rarità. Albert Ganado, il maggiore esperto di cartografia maltese, elenca oltre 60 lavori cartografici sull’isola, nelle loro varie diverse ristampe, concentrati nel brevissimo spazio di soli 10 anni.

Nicolas Beatrizet [Beatricetto] nativo nel 1515 circa in Francia a Thionville nella Lorena, fu un abile disegnatore e bulinista. A Roma già dal 1532 (come supposto da Gori Gandellini), frequenta la scuola di Marcantonio Raimondi e Agostino Veneziano. Il Beatricetto si dimostra subito abile nel giusto equilibrio delle linee e dei punti e nella resa delle ombre e dei mezzi toni, tanto da divenire il capo degli incisori stranieri e dei vedutisti romani. Influenzato da Agostino Veneziano e da Giorgio Ghisi, il Beatricetto sceglie i suoi modelli in Raffaello e Michelangelo. Dal 1540 il lorenese lavora per Salamanca e dal 1541 fino al 1550 per Tommaso Barlacchi e dal 1548 per Antonio Lafreri che inserirà molte sue incisioni nello Speculum Romane Magnificentiae.

Acquaforte e bulino, impressa su carta vergata coeva con filigrana “scudo con giglio e stella” (Woodward nn. 115-118), con margini, minime abrasioni al verso, per il resto in perfetto stato di conservazione.

Magnifico esemplare di questa rarissima incisione.

Bibliografia

Bifolco-Ronca Cartografia e topografia italiana del XVI secolo, p. 1742, n. 880, III/IV; Alberti (2009): n. 21; Almagià (1929): n. 33a; Ganado (2003): pp. 366-368 e 389-391, nn. 14, 34-35, tavv. 110, 131-132; Ganado-Schirò (2016): pp. 135-146, fig. 30; Tooley (1939): nn. 361, 375.

Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO Thionville 1515 circa - Roma 1565

|

Nicola o Niccolò Beatricetto o Beatrice o Beatici o Beatricius o Nicolas Beatrizet Lotharingus secondo il nome originale dell’incisore nativo nel 1515 c. in Francia a Thionville nella Lorena di cui inciderà la pianta nel 1557-58. Disegnatore e bulinista, Nicola è a Roma dal 1540, o già dal 1532 come supposto dal Gori Gandellini, dove frequenta la scuola di Marcantonio e Agostino Veneziano. Il Beatricetto si dimostra subito abile nel giusto equilibrio delle linee e dei punti e nella resa delle ombre e dei mezzi toni, tanto da divenire il capo degli incisori stranieri e dei vedutisti romani. Influenzato da Agostino Veneziano e da Giorgio Ghisi, il Beatricetto sceglie i suoi modelli in Raffaello e Michelangelo. Dal 1540 il lorenese lavora per Salamanca e dal 1541 fino al 1550 per Tommaso Barlacchi e dal 1548 per Antonio Lafrery che inserirà molte sue incisioni nello Speculum. Incisore di riproduzione per eccellenza, il lorenese traduce opere di Girolamo Muziano, oltre che di artisti minori, con scene sacre e mitologiche, architetture e palazzi secondo il gusto dell’epoca. Il Beatricetto muore a Roma nel 1565. Gli stati del secondo Cinquecento recano i nomi di Claude Duchet ed eredi, Paolo Graziani, Pietro dè Nobili; nel Seicento quelli di Giovanni Orlandi, Philipp Thomassin, Gio. Giacomo dè Rossi “alla pace” e Giovan battista dè Rossi “a piazza Navona”; nel settecento il nome di Carlo Losi. Il Bartsch attribuisce al lorenese 108 stampe; 114 il Robert-Dumesnil, il Passavant 120.

|

Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO Thionville 1515 circa - Roma 1565

|

Nicola o Niccolò Beatricetto o Beatrice o Beatici o Beatricius o Nicolas Beatrizet Lotharingus secondo il nome originale dell’incisore nativo nel 1515 c. in Francia a Thionville nella Lorena di cui inciderà la pianta nel 1557-58. Disegnatore e bulinista, Nicola è a Roma dal 1540, o già dal 1532 come supposto dal Gori Gandellini, dove frequenta la scuola di Marcantonio e Agostino Veneziano. Il Beatricetto si dimostra subito abile nel giusto equilibrio delle linee e dei punti e nella resa delle ombre e dei mezzi toni, tanto da divenire il capo degli incisori stranieri e dei vedutisti romani. Influenzato da Agostino Veneziano e da Giorgio Ghisi, il Beatricetto sceglie i suoi modelli in Raffaello e Michelangelo. Dal 1540 il lorenese lavora per Salamanca e dal 1541 fino al 1550 per Tommaso Barlacchi e dal 1548 per Antonio Lafrery che inserirà molte sue incisioni nello Speculum. Incisore di riproduzione per eccellenza, il lorenese traduce opere di Girolamo Muziano, oltre che di artisti minori, con scene sacre e mitologiche, architetture e palazzi secondo il gusto dell’epoca. Il Beatricetto muore a Roma nel 1565. Gli stati del secondo Cinquecento recano i nomi di Claude Duchet ed eredi, Paolo Graziani, Pietro dè Nobili; nel Seicento quelli di Giovanni Orlandi, Philipp Thomassin, Gio. Giacomo dè Rossi “alla pace” e Giovan battista dè Rossi “a piazza Navona”; nel settecento il nome di Carlo Losi. Il Bartsch attribuisce al lorenese 108 stampe; 114 il Robert-Dumesnil, il Passavant 120.

|