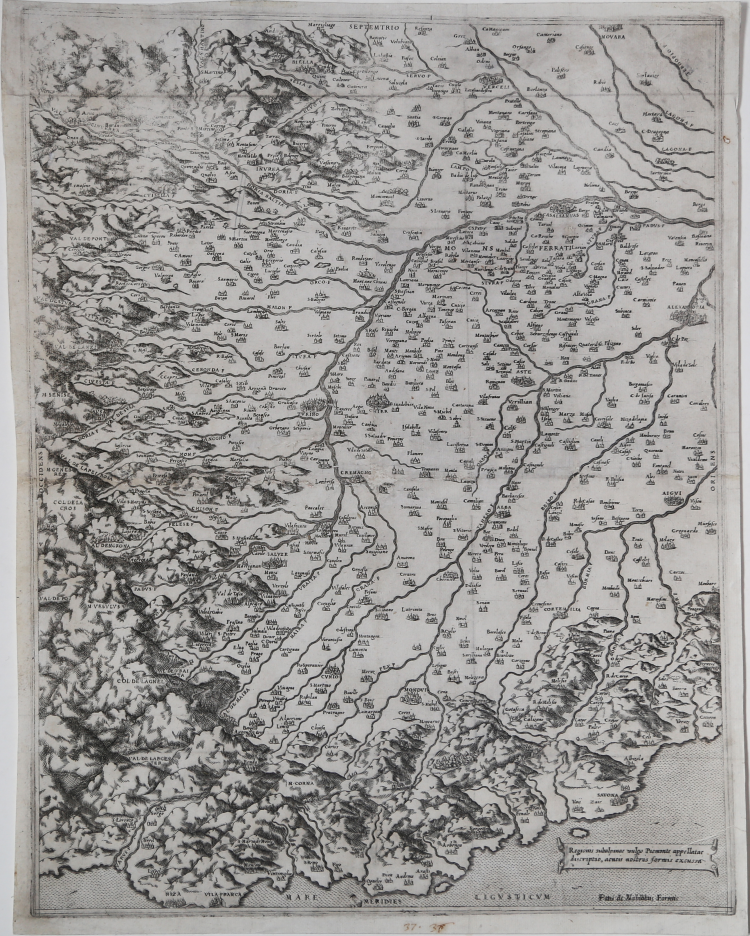

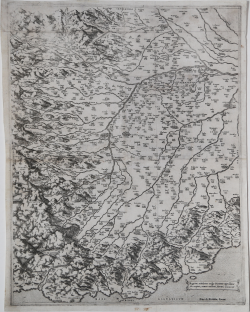

| Riferimento: | S1651 |

| Autore | Antonio LAFRERI |

| Anno: | 1560 ca. |

| Zona: | Piemonte |

| Luogo di Stampa: | Roma |

| Misure: | 400 x 505 mm |

| Riferimento: | S1651 |

| Autore | Antonio LAFRERI |

| Anno: | 1560 ca. |

| Zona: | Piemonte |

| Luogo di Stampa: | Roma |

| Misure: | 400 x 505 mm |

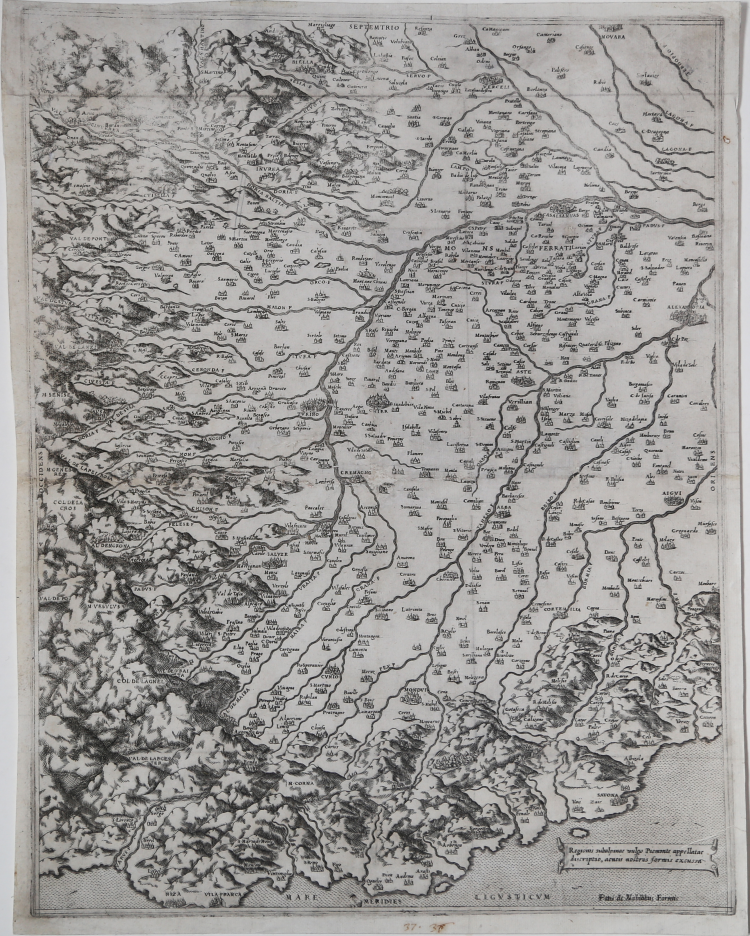

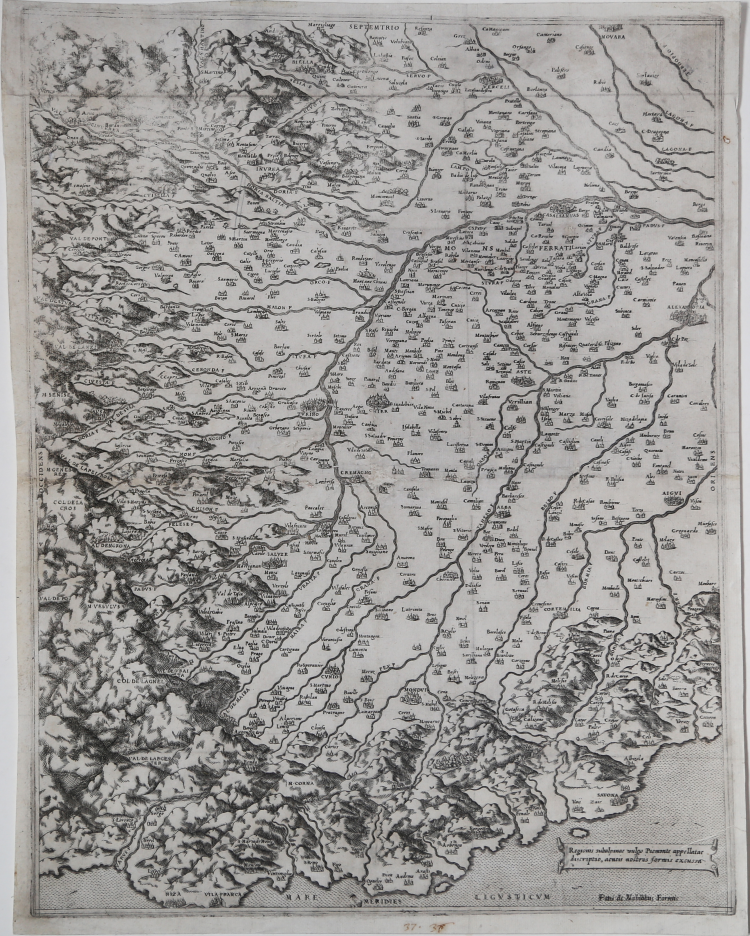

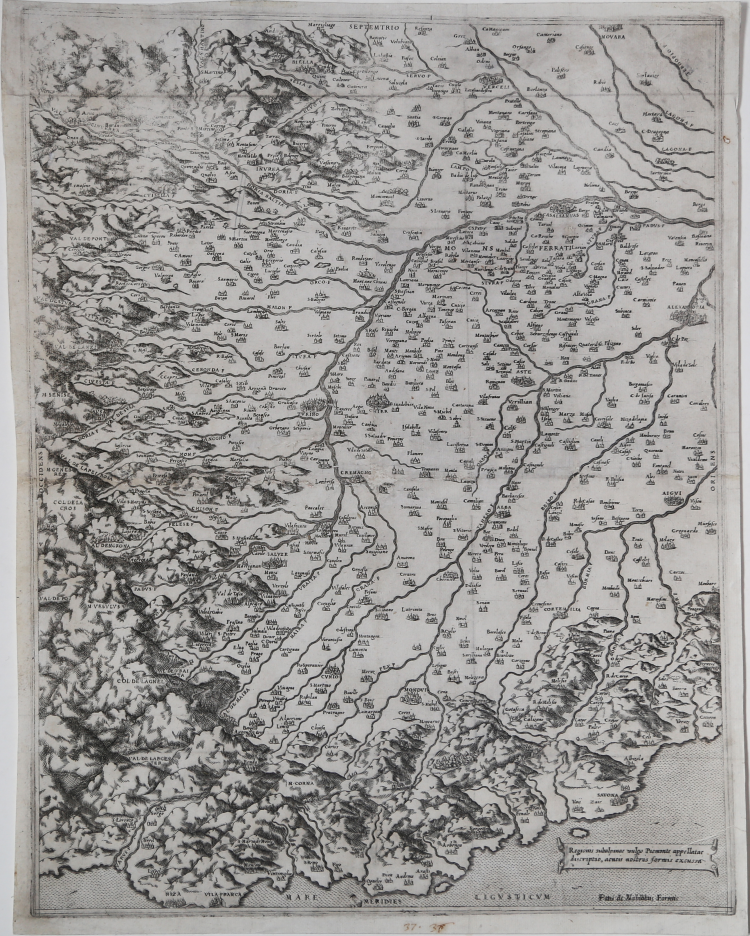

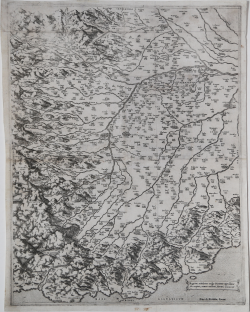

In basso a destra, in un cartiglio, è inciso il titolo: Regionis subalpinae vulgo Piemonte appellatae descriptio, aeneis nostris formis excussa.

Orientazione nei quattro lati al centro con il nome dei punti cardinali: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS, il nord e in alto. Carta priva di graduazione ai margini e scala grafica.

Esemplare nel terso stato di quattro descritto in Bifolco/Ronca: “Carta anonima (nella sua prima stesura) stampata a Roma e attribuita alla tipografia di Antonio Lafreri. La prima edizione dell’opera, priva di indicazioni editoriali, viene datata dalla letteratura al 1560 circa. L’attribuzione dell’opera al Lafreri si deve a Roberto Almagià, seguito poi da Tooley. La matrice, del resto, compare nel catalogo della tipografia (1573 circa, n. 41 descritta come “Piemonte”). Una seconda stesura della carta, datata 1564, viene impressa con i tipi editoriali del francese. La carta presenta molte analogie, sia nel disegno che nei dati geografici, con quella manoscritta di Battista Agnese (anche il disegno di Agnese è privo di margini graduati e scala grafica), pertanto, le due opere potrebbero avere avuto una fonte comune. E’ altresì molto simile, per diversi aspetti, alla tavola El Piamonte stampata a Roma dalla tipografia di Antonio Salamanca (1553). La carta comprende anche una parte della Liguria, e l’autore ne cura con particolare attenzione il disegno orografico, l’idrografia e persino la toponomastica. La matrice fu ereditata da Stefano Duchetti (inv. del 1581, n. 84 descritta come “Il piamonte”) e ceduta a Paolo Graziani (inv. del settembre 1583 n. 70, ancora come “Il piamonte”). La troviamo poi inserita nel catalogo della tipografia di Pietro de Nobili (inv. del maggio 1585, n. 17 con il titolo “El Piamonte”) che ne realizza una ristampa con il proprio imprint editoriale. Il quarto stato della lastra, con il nome dell’editore abraso ma ancora leggibile, è successivo al 30 maggio 1589, giorno in cui fu chiusa la tipografia De Nobili” (cfr. Bifolco-Ronca, Cartografia e topografia italiana del XVI secolo, p. 1892).

Acquaforte e bulino, impressa su carta vergata coeva priva di filigrana, con margini, pieghe di carta visibili al recto (al verso sono visibili dei minimi restauri in corrispondenza), per il resto in ottimo stato di conservazione.

La tiratura di Pietro de Nobili è databile al periodo 1585-89. L’editore, con l’associazione con Paolo Graziani, possedeva circa un terzo delle lastre della tipografia di Antonio Lafreri.

Bibliografia

Bifolco-Ronca, Cartografia e topografia italiana del XVI secolo, p. 1892, Tav. 950 III/IV; Aliprandi (2005): p. 79, n. 38; Aliprandi (2007): p. 17, n. 38.1; Almagià (1929): p. 17, tav. XVIII; Barrera (1991): p. 22, n. 71; Lago (2002): p. 332, fig. 322; Tooley (1939): n. 446.

Antonio LAFRERI (Orgelet 1512 - Roma 1577)

|

Antoine de Lafrery, meglio conosciuto con la forma italianizzata del nome Antonio Lafreri (1512 - 1577), era nativo di Orgelet, come riporta la sua iscrizione sepolcrale, e si trasferì a Roma intorno al 1540, dove lavorò in qualità di mercante ed editore di stampe. La sua bottega in via di Parione per quasi mezzo secolo (1544 - 1577) fu il punto di riferimento per questo tipo di commercio. Lafreri si formò nell’officina di Antonio Salamanca, un milanese che si trasferì a Roma dopo il Sacco del 1527. Già nel 1544 iniziò a pubblicare a suo nome, come dimostrano due stampe: la Colonna Traiana e Il sacrificio di Abele, che recano la sottoscrizione Ant. Lafrerij sequani formis Romae 1544. Non è dimostrabile se sia stato anche incisore, come si potrebbe dedurre da un atto notarile del 23 dicembre 1580, che parla dell’eredità quondam Antonii Lafrerii incisoris e stampatoris in Urbe; in ogni caso, questa attività fu certamente di minore rilevanza in confronto a quella primaria di commerciante e stampatore. Non è un caso, infatti, che quasi tutte le stampe a lui riconducibili siano firmate Antonii Lafrerij formis, espressione che lo qualifica editore e proprietario dei rami, ma non anche incisore. Un avvenimento fondamentale nella carriera del Lafreri è la costituzione, nel 1553, di una società con Antonio Salamanca. È indubbio che Lafreri - dotato probabilmente di maggiore carisma e spirito imprenditoriale - esercitò sempre il ruolo di leader. Alla morte del Salamanca, nel 1562, subentrò il figlio Francesco, ma il sodalizio si sciolse l’anno seguente e i rami del Salamanca furono acquistati da Lafreri per la somma di circa 3.000 scudi. L’editore continuò ad incrementare il suo commercio producendo stampe di soggetto religioso, mitologico e di antichità, ma anche carte geografiche e libri illustrati. Nella bottega al Parione vi passarono i più importanti incisori del tempo: Mario Cartaro, Nicolas Beatrizet, Enea Vico ed altri. Aveva contatti anche con altri centri editoriali: Venezia - come provano sia le richieste di privilegio al Senato, sia la presenza di suoi rami in edizioni veneziane - ma anche Siena. La sua raccolta di carte geografiche, riunita con un frontespizio dal titolo Tavole moderne di geografia, veniva assemblata da o per il singolo cliente; pertanto, le raccolte di carte geografiche lafreriane risultano, per numero, formato e tipologia di stampe, sempre diverse tra loro. Lafreri morì il 20 luglio 1577 e fu tumulato nella chiesa di San Luigi dei Francesi; non avendo lasciato disposizioni testamentarie, il suo patrimonio di rami fu diviso tra i suoi parenti più prossimi, Claudio e Stefano Duchetti, per poi essere acquistati da diversi stampatori.

|

Antonio LAFRERI (Orgelet 1512 - Roma 1577)

|

Antoine de Lafrery, meglio conosciuto con la forma italianizzata del nome Antonio Lafreri (1512 - 1577), era nativo di Orgelet, come riporta la sua iscrizione sepolcrale, e si trasferì a Roma intorno al 1540, dove lavorò in qualità di mercante ed editore di stampe. La sua bottega in via di Parione per quasi mezzo secolo (1544 - 1577) fu il punto di riferimento per questo tipo di commercio. Lafreri si formò nell’officina di Antonio Salamanca, un milanese che si trasferì a Roma dopo il Sacco del 1527. Già nel 1544 iniziò a pubblicare a suo nome, come dimostrano due stampe: la Colonna Traiana e Il sacrificio di Abele, che recano la sottoscrizione Ant. Lafrerij sequani formis Romae 1544. Non è dimostrabile se sia stato anche incisore, come si potrebbe dedurre da un atto notarile del 23 dicembre 1580, che parla dell’eredità quondam Antonii Lafrerii incisoris e stampatoris in Urbe; in ogni caso, questa attività fu certamente di minore rilevanza in confronto a quella primaria di commerciante e stampatore. Non è un caso, infatti, che quasi tutte le stampe a lui riconducibili siano firmate Antonii Lafrerij formis, espressione che lo qualifica editore e proprietario dei rami, ma non anche incisore. Un avvenimento fondamentale nella carriera del Lafreri è la costituzione, nel 1553, di una società con Antonio Salamanca. È indubbio che Lafreri - dotato probabilmente di maggiore carisma e spirito imprenditoriale - esercitò sempre il ruolo di leader. Alla morte del Salamanca, nel 1562, subentrò il figlio Francesco, ma il sodalizio si sciolse l’anno seguente e i rami del Salamanca furono acquistati da Lafreri per la somma di circa 3.000 scudi. L’editore continuò ad incrementare il suo commercio producendo stampe di soggetto religioso, mitologico e di antichità, ma anche carte geografiche e libri illustrati. Nella bottega al Parione vi passarono i più importanti incisori del tempo: Mario Cartaro, Nicolas Beatrizet, Enea Vico ed altri. Aveva contatti anche con altri centri editoriali: Venezia - come provano sia le richieste di privilegio al Senato, sia la presenza di suoi rami in edizioni veneziane - ma anche Siena. La sua raccolta di carte geografiche, riunita con un frontespizio dal titolo Tavole moderne di geografia, veniva assemblata da o per il singolo cliente; pertanto, le raccolte di carte geografiche lafreriane risultano, per numero, formato e tipologia di stampe, sempre diverse tra loro. Lafreri morì il 20 luglio 1577 e fu tumulato nella chiesa di San Luigi dei Francesi; non avendo lasciato disposizioni testamentarie, il suo patrimonio di rami fu diviso tra i suoi parenti più prossimi, Claudio e Stefano Duchetti, per poi essere acquistati da diversi stampatori.

|